| 水害防備林 武庫川 | ||

| 武庫川は、兵庫県南東部を流れる河川で、二級水系の本流。流域面積は約500km2であり、武庫川本川および45の支川・小支川の流路延長の合計は、約260kmとのこと。 奈良時代に、首都奈良から見て向こうの方の川という事で、武庫川になったとのこと。 上流部よりも中流部の方が、河床勾配が急であるという特異性が見られる。このため、JR道場駅から生瀬駅は武庫川渓谷と呼ばれている。この武庫川渓谷は、鮎の名所で有名だったこともあり、生瀬駅の駅弁は、鮎寿司(淡路屋)だったそうです。 武庫川は、「暴れ川」「摂津の人取り川」との別名を持っており、古くから氾濫を繰り返しており、多くの被害を幾度も起こしていた。侵食堆砂作用のため、一部は天井川になっている。上流に位置する六甲山は花崗岩で構成されており、古くから禿げ山であったため、大量の土砂の流出が起きていた。このため、明治30年頃から、有馬川、太多田川、逆瀬川、仁川の上流部では、植樹を中心に山腹工、砂防堰堤、流路工など治山工事が行われてきている。 河口付近も、洪水対策のために阪神高速あたりから、河道拡幅等、様々な取り組みが行われています。子供の時に過ごしたグランドがなくなっていた。 |

||

| 今の残っている水害防備林。 阪急宝塚駅から宝塚大劇場にいく花の道は、武庫川の洪水で出来た自然堤防なんです。この自然堤防が壊れるのを防ぐために、江戸時代から松の木を植えて、堤防を強化した名残です。この自然堤防に松の大木は残しつつ、桜や薔薇など植えています。 |

||

|

||

|

||

気になった看板。花の道は綺麗に整備しても、看板までは直せなかったか。

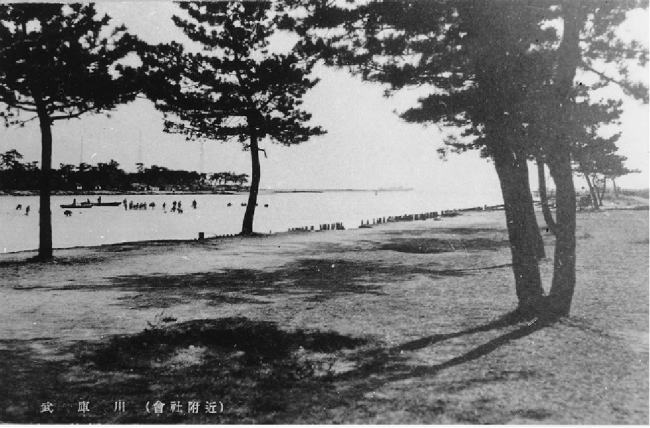

右下に清荒神と描いてあるので、160年前には立派な松林があったことを証明しています。

西国名所之内 西之宮(笹喜)慶応元年(1865年)

頻繁な洪水のため、堤防の内側に松を植える方法で堤防を守ってきました。

これは、流れを弱めるためです。一方で堤防の外側にも松を植えています。

子供の頃、河原のサイクリング道路沿いに太い松の木が点在してたのを覚えています。

東鳴尾駅、武庫川駅でもその名残が判ります。下の写真の南武橋と国道43号線の間

河原にあるグランドの下の方が東鳴尾駅になる。

手前は南武橋。今は無きグランドと、阪神高速の工事途中の頃の写真。

真ん中の大きな建物は兵庫医科大学。左の茶色い建物は、武庫川女子大。

今の残っている中島農園も映っている。肥溜めはもうないだろうな。

堤防の内側、外側に見える木が江戸時代から脈々と植えられてきた松になります。

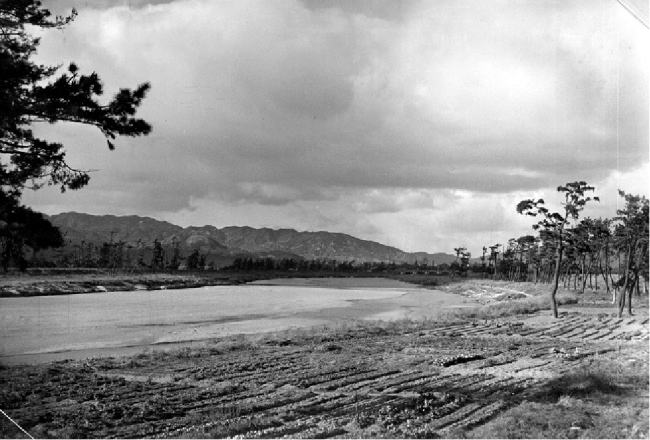

甲山が見えるので南武庫之荘(名神高速とJRの間あたり?)からの写真かな。

撮影時期は判らないが、河原の畑は多分、違法耕作(場所柄、黙認されていた可能性大かな)

河口なので洲先あたり?

出典 https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitobunkazai/mukashiphoto/mizutoshitashimu.html

写真を提供していただけるとうれしいです。

です。

です。